Luftwärmepumpe: Funktion, Vor- und Nachteile, Kosten

Effizient und umweltfreundlich: Machen Sie Ihr Zuhause zukunftssicher mit den Luftwärmepumpen von Bosch. Die Kosten für Aufwand und Erschließung sind bei diesem Heizsystem im Vergleich zu anderen Wärmepumpen gering. In Kombination mit attraktiven Förderungen des Staates werden Luftwärmepumpen als umweltfreundliche Alternative zur Gasheizung immer beliebter. Lesen Sie bei uns alles Wichtige über Kosten, Funktionsweise, Vorteile und vieles mehr.

Was ist eine Luftwärmepumpe?

Die Außenluft enthält thermische Energie, die kostenlos und unbegrenzt zur Verfügung steht. Luftwärmepumpen nutzen diese Umgebungsluft zum Heizen von Gebäuden und zur Warmwasseraufbereitung. Zudem gibt es Wärmepumpen, welche die Wärme aus dem Erdreich oder dem Grundwasser beziehen. Anders als Gas- oder Ölheizungen sind Wärmepumpensysteme durch die Nutzung von Umweltwärme unabhängig von fossilen Brennstoffen. Dadurch sind sie besonders umweltschonend und bei Neubauten und Altbausanierungen beliebt.

Das Heizen mit Luftwärmepumpen ist attraktiv für Hausbesitzer, die eine klimafreundliche und kosteneffiziente Heizlösung suchen. Luft ist die Wärmequelle, die am einfachsten mit einer Wärmepumpe erschließbar ist. Deshalb sind Luftwärmepumpen derzeit in Deutschland am weitesten verbreitet.

Wie funktioniert eine Luftwärmepumpe?

Eine Luftwärmepumpe arbeitet wie alle Wärmepumpenarten nach dem Prinzip der Wärmepumpentechnologie mit einem Kältekreis, im dem Wärme von einem niedrigeren auf ein höheres Temperaturniveau „gepumpt“ wird. Das läuft wie folgt ab:

Ein integrierter Ventilator saugt große Mengen an Außenluft an und leitet diese in einen Wärmetauscher, den Verdampfer. Dort wird die Wärme an ein flüssiges Kältemittel abgegeben, welches bereits bei niedriger Temperatur verdampft. Mithilfe eines Verdichters wird dieser Kältemitteldampf komprimiert, um die gebundene Energie nutzen zu können. Für diesen Prozess benötigt die Wärmepumpe Strom. Die Temperatur des Kältemittels erhöht sich dabei auf ein Niveau, das für die Beheizung eines Gebäudes ausreichend ist. Das heiße, komprimierte Kältemittelgas strömt nun durch einen Verflüssiger und die Wärme wird an das Heizsystem weitergegeben. Dadurch kühlt das Kältemittel wieder ab, verflüssigt sich und der Kreislauf beginnt von vorne.

Luftwärmepumpen zum Kühlen

Luftwärmepumpen heizen nicht nur effizient, sondern kühlen auch Gebäude. Viele moderne Luftwärmepumpen sind mit einem Umkehrbetrieb konzipiert. Das bedeutet, sie übernehmen im Sommerbetrieb die Funktion einer Klimaanlage: Im reversiblen Modus entzieht die Wärmepumpe der Innenluft Wärme und gibt diese an die Außenluft ab. Dadurch wird die Raumtemperatur gesenkt, was an heißen Tagen für ein angenehmes Raumklima sorgt. Das Kühlen mit einer Wärmepumpe ist eine energieeffiziente und umweltfreundliche Alternative zu Klimageräten. Denn sie nutzen denselben Mechanismus, nur nicht über ein wasserbasiertes System.

Die zwei Arten von Luftwärmepumpen

Es gibt zwei Typen von Luftwärmepumpen, die sich voneinander unterscheiden: Luft-Wasser-Wärmepumpen und Luft-Luft-Wärmepumpen. Beide Arten nutzen die Luft als Wärmequelle, wie der erste Teil des Wortes zeigt. Der zweite Begriff sagt aus, welches Wärmemedium (Wasser oder Luft) zur Übertragung der Heizwärme im Haus genutzt wird.

Luft-Wasser-Wärmepumpe

Luft-Wasser-Wärmepumpen sind von allen Wärmepumpen am häufigsten im Einsatz. Wenn von Luftwärmepumpen die Rede ist, sind deshalb meist Luft-Wasser-Wärmepumpen gemeint. Die aus der Umgebungsluft gewonnene Wärme wird hierbei an den Heizwasserkreislauf, zum Beispiel eine Fußbodenheizung oder Flächenheizung, weitergegeben.

Luft-Luft-Wärmepumpe

Bei Luft-Luft-Wärmepumpen dient die Luft als Wärmequelle. Sie benötigen eine Lüftungsanlage oder ein Luftheizungssystem, über welches die Wärme mit der frischen Luft wieder in die Räume geleitet werden kann. Heizkörper sind bei diesen Luftwärmepumpen nicht nötig. Auch Split-Klimaanlagen, die heizen und kühlen, zählen zu den Luft-Luft-Wärmepumpen.

Luftwärmepumpe installieren: Aufstellvarianten

Im Vergleich zu anderen Systemen sind Luftwärmepumpen weniger aufwendig zu installieren, lassen sich flexibel sowohl innen als auch außen aufstellen und sind ideal für eine Nachrüstung geeignet. Für die Installation von Luftwärmepumpen sind keine speziellen Genehmigungen nötig, allerdings müssen die gesetzlichen Lärmschutzvorschriften eingehalten werden. Beispielsweise der vorgeschriebene Mindestabstand zum Nachbargebäude von drei Metern. Eine sorgfältige Planung und die richtige Wahl des Aufstellortes sind dabei entscheidend. Mittlerweile gibt es jedoch auch besonders leise Luftwärmepumpen, die selbst in Reihenhaussiedlungen problemlos einsetzbar sind. Großer Vorteil ist, durch die vielseitigen Installationsmöglichkeiten lassen sich Luftwärmepumpen optimal an die individuellen Gegebenheiten vor Ort anpassen.

Bei einer außen aufgestellten Monoblock-Wärmepumpe sind alle Komponenten geschlossen in einem Außengerät integriert, das auf einem tragbaren Fundament steht. Meist handelt es sich um einen Betonsockel. Im Innenraum befinden sich lediglich eine Hydraulik-Einheit und ein Kompaktmodul mit Speicher. Die Wärme wird direkt über Wasserleitungen in gut gedämmten Rohren ins Haus transportiert.

Seltener ist die komplette Aufstellung einer Luftwärmepumpe im Innenbereich, zum Beispiel im Keller. In diesem Fall wird die Außenluft über Kanäle für Zu- und Abluft ins Innere geführt, was allerdings nur in bestimmten baulichen Situationen sinnvoll ist und mehr Installationsaufwand verursacht. Bei der innenliegenden Wärmepumpe fehlt das Außengerät, alle Komponenten befinden sich im Gebäude.

Diese Variante hat räumlich getrennte Innen- und Außeneinheiten. Das kleine und leichte Außengerät wird im Freien, das platzsparende Innengerät im Raum installiert. Bei Split-Wärmepumpen sind die Einheiten über Kältemittelleitungen verbunden. Anders als beim Monoblock, gibt es kaum Energieverluste, wenn das wetterfeste Außengehäuse weiter entfernt vom Haus steht.

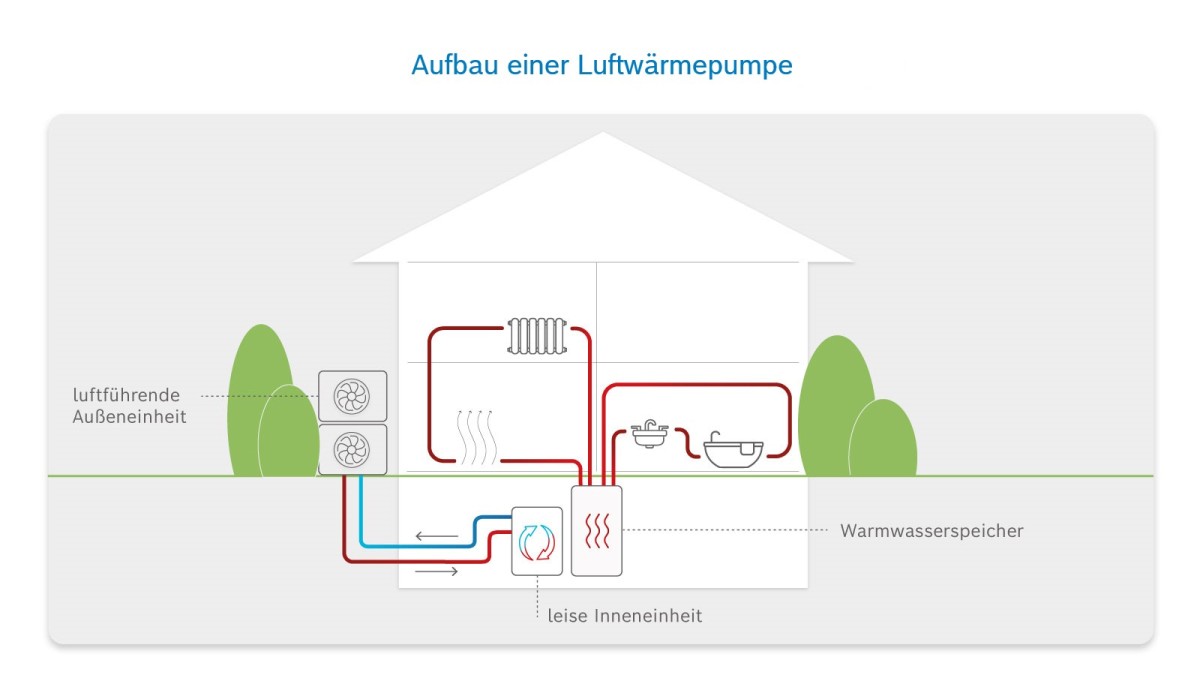

Klassischer Aufbau einer Luftwärmepumpe mit Außengerät

Luftwärmepumpen bestehen in der Regel aus einer luftführenden Außeneinheit und einer kompakten Inneneinheit, die zusammen für eine effiziente Heiz- und Warmwasserversorgung sorgen. Das Außengerät entzieht der Umgebungsluft Wärme, während die Inneneinheit im Hausinneren für die Wärmeverteilung und Steuerung zuständig ist. Diese Lösung ist besonders platzsparend und einfach zu installieren.

Leise und leistungsstark: Luftwärmepumpen von Bosch

Eine neue Ära der Lautstärke und Nachhaltigkeit mit unseren modernen Propan-Wärmepumpen, betrieben mit dem natürlichen Kältemittel R290. Die Bosch Luftwärmepumpen zählen zu den leisesten ihrer Klasse, dank schalloptimiertem Kompressor- und Lüfterbetrieb sowie integriertem Schalldiffusor. Im geräuscharmen Nachtmodus liegt der Schallpegel direkt am Gerät bei nur 46 dB(A), was kaum hörbar ist. In 3 m Entfernung sinkt der Schalldruckpegel auf flüsterleise 28,5 dB(A) – vergleichbar mit dem Geräusch eines leichten Windes. Je nach Wärmebedarf und Aufstellungsort variiert die Lautstärke des eingebauten Ventilators, diese lässt sich durch eine schalldämpfende Verkleidung reduzieren. Bosch Luftwärmepumpen stellen auch in dichten Reihenhaussiedlungen keine Lärmbelästigung dar und halten die Vorgaben für Schallschutz ein.

Luft-Wasser-Wärmepumpe Compress 6800i AW

- Fünf Leistungsklassen von 3,9 kW bis 11,6 kW

- Ideal für Sanierungen und Neubauten, sowohl für Ein- als auch Mehrfamilienhäuser

- Geeignet für Heizung und Warmwasser

- Eine flexible, elektrische Systemlösung für den einfachen Austausch mit Ihrer vorhandenen Heizungsanlage

- Hohe Vorlauftemperatur ermöglicht Kompatibilität mit Heizkörpern

Luft-Wasser-Wärmepumpe Compress 5800i AW

- Fünf Leistungsklassen von 3,9 kW bis 11,5 kW

- Ideal für Neubauten, Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser

- Heizen, Kühlen und Warmwasserbereitung mit höchstem Komfort für Neubauten

- Platzsparende Installation, sowohl innen als auch außen

- Energiesparende, vollelektrische Systemlösung

Sichern Sie sich jetzt Ihre neue Bosch Wärmepumpe!

Bosch Soundtool: Lautstärke von unseren Wärmepumpen testen!

Effizienz und Wirkungsgrad einer Luftwämepumpe

Eine bemerkenswerte Eigenschaft der Luftwärmepumpe ist ihre Effizienz. Sie erzeugt mehr Wärmeenergie, als sie an elektrischer Energie verbraucht. Durchschnittlich 75 Prozent der Energie, die die Luftwärmepumpe benötigt, stammt aus der Umwelt. Lediglich 25 Prozent der Wärmeenergie stammt aus der Kompression durch den strombetriebenen Verdichter. Dies ist allerdings nur ein Richtwert. Effiziente Wärmepumpen erreichen einen Wirkungsgrad von mindestens 300 Prozent oder mehr.

Der Wirkungsgrad einer Luftwärmepumpe unter standardisierten Bedingungen wird durch den Coefficient of Performance (COP) angegeben. Je geringer die Außentemperatur ist, desto geringer fällt der COP aus. Bei moderaten Temperaturen, beispielsweise +7 °C und einer niedrigen Vorlauftemperatur der Wärmepumpe liegen die COP-Werte normalerweise zwischen 3 und 4. Das bedeutet, die Luftwärmepumpe erzeugt dreimal bis viermal mehr Wärme als sie an Strom verbraucht. Den COP kennen Sie bereits vor Inbetriebnahme. Die Jahresarbeitszahl (JAZ) – die tatsächliche Effizienz Ihrer Luftwärmepumpe – erfahren Sie rund ein Jahr nach Einbau der Heizungsanlage.

Typische COP-Werte bei Luftwärmepumpen

| Außentemperatur der Luft | Vorlauftemperatur 35 °C (Fußbodenheizung) | Vorlauftemperatur 45 °C (Niedertemperaturheizkörper) | Vorlauftemperatur 55 °C (Standardheizkörper) |

| +7 °C | 4,5–5,0 | 3,5–4,0 | 3,0–3,5 |

| 0 °C | 3,5–4,0 | 2,8–3,3 | 2,2–2,8 |

| -7 °C | 2,5–3,0 | 2,0–2,5 | 1,8–2,2 |

| -15 °C | 2,0–2,5 | 1,5–2,0 | 1,3–1,7 |

Es handelt sich um beispielhafte Werte, die in der Praxis variieren

Wie effektiv ist eine Luftwärmepumpe bei Minusgraden?

Das Besondere am Funktionsprinzip der Luftwärmepumpe ist die Fähigkeit, dass sie selbst im Winter bei niedrigen Außentemperaturen zuverlässig und wirtschaftlich funktioniert und ausreichend Heizleistung erbringt. Das zeigt sich zum Beispiel an der großen Beliebtheit von Wärmepumpen in nordischen Ländern wie Schweden oder Norwegen. Moderne Luftwärmepumpen sind so konzipiert, dass sie selbst bei -15 °C, sogar bei maximal -20 bis -25 °C, noch Wärmeenergie aus der Umgebungsluft extrahieren und sie auf ein höheres Temperaturniveau bringen.

Allerdings nimmt die Effizienz ab, je kälter die Luft ist, da sich der Temperaturhub vergrößert. Das ist die Temperaturdifferenz zwischen der Wärmequelle und der Vorlauftemperatur des Heizwassers. Somit muss die Wärmepumpe bei Minusgraden härter arbeiten und verursacht höhere Stromkosten. Zur Absicherung verfügen die meisten Luftwärmepumpen zusätzlich über einen integrierten Elektroheizstab. Bei korrekter Auslegung beträgt der Heizstabanteil maximal zwei bis drei Prozent des gesamten Energiebedarfs.

Luftwärmepumpen mit Invertertechnik leisten konstante Vorlauftemperaturen und arbeiten auch an kalten Wintertagen möglichst energieeffizient. Sie werden auch als modulierende Wärmepumpe bezeichnet, da sie die Heizleistung exakt an den Bedarf im Haus anpassen.

Luftwärmepumpen können einfrieren, wenn es draußen kalt und feucht ist. Das ist ein normaler Vorgang. Ist die Wärmepumpe vereist, leitet sie automatisch einen Abtauvorgang ein und nutzt Wärme aus dem Heizsystem, um das Außengerät mit heißem Kältemittelgas eisfrei zu machen.

Wann lohnt sich eine Luftwärmepumpe?

Vor allem, wenn Sie auf der Suche nach einer umweltfreundlichen Alternative zu konventionellen Heizsystemen sind, sollten Sie sich mit Wärmepumpen befassen. Je effizienter Ihre Wärmepumpe arbeitet, desto besser für die Umwelt und Ihren Geldbeutel. Staatliche Fördermittel senken zudem die Anschaffungskosten. Es gibt bestimmte Voraussetzungen, die entscheiden, ob eine Luftwärmepumpe in Ihrem Fall sinnvoll ist. Diese betreffen vor allem den Einsatz von Wärmepumpen im Altbau. Neubauten bieten optimale Planungsbedingungen.

- Wie niedrig die Vorlauftemperatur der Heizung ist. Damit gemeint ist die Temperatur des Heizmediums (Heizungswassers), bevor es in die Heizflächen fließt. Diese sollte 50 °C nicht überschreiten.

- Vor allem Flächenheizsysteme (Fußbodenheizung, Wandheizung) sind für Luftwärmepumpen gut geeignet, da bei diesen niedrigere Vorlauftemperaturen von lediglich rund 35 °C benötigt werden. Alternativ können großflächige Heizkörper für Wärmepumpen genutzt werden.

- Ob Ihr Haus gut gedämmt ist. Bei niedrigen Außentemperaturen geht ansonsten viel Wärme verloren und die benötigte Vorlauftemperatur der Heizung ist zu hoch.

- Ob Sie ausreichend Platz für eine Luftwärmepumpe haben (Außengerät und/ oder Innenaufstellung).

Vor- und Nachteile einer Luftwärmepumpe

Vorteile Luftwärmepumpe

- Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen und damit Sicherheit vor steigenden Energiekosten

- Trägt zur Reduzierung des CO₂-Ausstoßes bei

- Geringe Anschaffungs- und Installationskosten im Vergleich zu anderen Wärmepumpen

- Luft-Wasser-Wärmepumpe ist innerhalb weniger Tage leicht zu installieren

- Wenig Wartungsaufwand

- Je nach Modell Warmwasserbereitung und Kühlung ebenfalls möglich

- Luft-Luft-Wärmepumpe gerade für Passivhäuser eine gute Lösung

Nachteile Luftwärmepumpe

- Im Winter sinkt die Effizienz aufgrund geringerer Lufttemperaturen

- Geringerer Wirkungsgrad im Vergleich zu Wasser- oder Erdwärmepumpen

- Nicht geeignet für schlecht gedämmte Gebäude mit hohen Vorlauftemperaturen

- Leichte Betriebsgeräusche der Außeneinheit (geeigneter Aufstellort notwendig)

- Luft-Luft-Wärmepumpe eignet sich in der Regel nicht für den Einsatz im Altbau

Was kostet eine Luftwärmepumpe für ein Einfamilienhaus?

Folgende Kosten für eine Luftwärmepumpe fallen an:

- Erschließung: Fundament für die Außeneinheit

- Anschaffung: Kauf des eigentlichen Geräts

- Betriebskosten: Stromkosten, Wartungskosten

Bei Luft-Wasser-Wärmepumpen variieren die Anschaffungskosten je nach Aufstellungsort und Ausführung. Da die Wärmequelle nicht aufwändig erschlossen werden muss, fallen die Kosten für Luftwärmepumpen niedriger aus als bei Erd- und Wasserwärmepumpen. Die Betriebskosten hängen vom Stromverbrauch der Wärmepumpe ab. Dieser ist wiederum maßgeblich von den Außentemperaturen und der Effizienz des Geräts abhängig. Zwar zählen auch die Wartungskosten zu den laufenden Ausgaben, doch diese fallen bei dem wartungsarmen System relativ niedrig aus.

Wie viel Strom eine Luftwärmepumpe im Jahr verbraucht, lässt sich berechnen, indem Sie Ihren spezifischen Gesamtenergiebedarf (circa 60 Prozent Heizung, 40 Prozent Warmwasser) teilen durch die JAZ. Der ermittelte Verbrauch multipliziert mit dem Strompreis ergibt Ihre jährlichen Stromkosten. Beispielrechnung: (10.000 kWh / 3,5) × 0,27 cent pro kWh = 771 Euro.

| Kosten | Luftwärmepumpe |

|---|---|

| Gerätepreis | 14.000–19.000 € |

| Anschaffung mit Einbau | 20.000–40.000 € |

| Jährliche Stromkosten | ca. 800 € (+ 150 € Wartung) |

Beispielgebäude: 120 m² beheizte Fläche, rund 3.000 kWh Stromverbrauch, JAZ 3,5, Wärmepumpentarif mit 0,27/kWh

Staatliche Förderung: Welche Möglichkeiten gibt es?

Wenn Sie sich für den Kauf einer Luftwärmepumpe entscheiden, fördert der Staat Ihre Investition mit bis zu 70 Prozent der Kosten, wenn es sich um einen Heizungstausch handelt. Derzeit haben Sie folgende Möglichkeiten zur Förderung einer Wärmepumpe:

- Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW): Direktförderung für den Einbau einer Wärmepumpe in Bestandsgebäuden sowie zinsgünstige Kredite mit Tilgungszuschüsse für den energieeffizienten Neubau (KfW-Haus)

- Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA): Zuschuss für weitere Effizienzmaßnahmen (Gebäudehülle, Anlagentechnik und Heizungsoptimierung)

Seit Januar 2021 sind die Förderungen der KfW und der BAFA unter der “Bundesförderung effiziente Gebäude” (BEG) zusammengefasst. Die Anträge stellen Sie aber nach wie vor an KfW und BAFA.

Luftwärmepumpe mit anderen Techniken kombinieren

Ein zusätzliches Heizsystem ist in der Regel nicht nötig, da für den Wärmebedarf eines Einfamilienhauses eine monovalente Luftwärmepumpe ausreicht. Bei Bedarf lässt sich diese auch mit einer anderen Wärmequelle zu einer Hybridheizung erweitern. Beliebt sind zum Beispiel Gas-Hybridheizungen oder Solaranlagen auf dem Dach.

Besonders empfehlenswert ist eine Photovoltaikanlage für Wärmepumpen, die kostenlos und emissionsfrei Strom erzeugt für die benötigte Antriebsenergie. So werden Sie vollkommen autark und unabhängig von steigenden Energiepreisen. Unser Tipp: Mit dem cleveren Bosch Energiemanager senken Sie Ihre Stromkosten um bis zu 60 Prozent!

Eine Kombination mit herkömmlichen Systemen, die allerdings Kohlendioxid ausstoßen, ist ebenfalls möglich. Beispielsweise mit einer vorhandenen Gas-, Öl- oder Pelletheizung. In diesem Fall übernimmt die Hybrid-Wärmepumpe die Grundlast, während der zusätzliche Wärmeerzeuger bei erhöhtem Heiz- und Warmwasserbedarf einspringt, sollten an wenigen Tagen im Jahr extrem kalte Temperaturen auftreten.

Wärmepumpe LIVE – Tag der offenen Tür bei Bosch Home Comfort

Demnächst auch in Ihrer Nähe: Erleben Sie die Bosch Wärmepumpen, Heizungen und Klimageräte live vor Ort und informieren Sie sich im persönlichen Austausch mit Bosch Fachpartnerbetrieben und Bosch Experten!

Informiert bleiben mit dem Bosch Home Comfort Newsletter!

FAQ zum Thema Luftwärmepumpe

Wie lange ist die Lebensdauer einer Luftwärmepumpe?

Ist eine Luftwärmepumpe umweltfreundlicher als andere Heizsysteme?

Erdwärmepumpe oder Luftwärmepumpe?

Wie groß ist eine Luftwärmepumpe?

Wie muss meine Luftwärmepumpe dimensioniert sein?

Ist eine Nachtabsenkung bei Luftwärmepumpen sinnvoll?

Ist eine Brauchwasserwärmepumpe eine Luftwärmepumpe?